学寮物語4――保富寮(1955年ごろ~1962年)、西城寮(1955年ごろ~1961年)[2017/05/01更新]

「いやあ、久しぶり」「懐かしいなあ」「変わらないねえ」――。

2017年4月12日、広島県福山市内のホテルで華やかな声があがった。1956、7年ごろ、全国各地から武庫川学院女子短期大学に進学し、保富寮で生活をともにした卒業生11人(写真左)。子育てがひと段落した1989年ごろから、毎年2、3回、旅行を兼ねて集まり、時にはカナダ、タイ、ヨーロッパなど海外にも足を延ばしながら、旧交を温めてきた。この日も1泊で福山観光を楽しもうと呼びかけ、元寮生が集った。中心メンバーの1957年卒業組は、今年、傘寿の80歳。「みんな合わせて880歳や」と、笑いあった。

1950年代といえば、まだ戦後色が濃かったが、女性の意識は確実に前を向いていた。「小学校、中学校の教員免許に栄養士、生活改良普及員まで、短大の2年間で5つも6つも資格が取れる学校は、武庫川だけだった」「だから私ら、はるばる出てきたんやから」――。夏休みには資格取得のための集中講義があり、勉強に明け暮れた。実際、この日集まった半数は、卒業後、栄養士や小学校教員として活躍した。当時は学校給食が始まったばかりで、栄養士と教員のダブル免許が、厳しい採用試験で役立ったという。

保富寮は西宮神社の北側、西宮市産所町にあった。木造2階建の民間アパートを学院が借り上げ、寮として提供した。4畳半に3人、6畳に4人ずつ、計40人ほどが暮らした(写真右)。大半は短大生だ。各部屋はわずかな板の間と押し入れがあるだけで、机を置くと、人数分の布団も敷けない。風呂は寮生がまきで炊いて、部屋ごとに交代で使った。手洗いした洗濯物を干す洗濯場が2階にあった。まだ米が配給だった時代。住み込みの女性2人が、ごはんとおかず一品の食事を作ってくれた。「寮費は食費込で4500円やったわ」と、記憶も鮮明だ。

島根、徳島、広島と、地方色豊か。「春夏の高校野球大会の時期は、出身県別に代表校の応援に熱を上げました。京都の平安高校が勝ち進んだときは、鼻高々でしたよ」と、京都出身の元寮生が言う。寮生と寝起きをともにし、指導、運営にあたる寮監は、家政科教員の河野千鶴子氏(後の種子島千鶴子・名誉教授)。明るくて慕われたが、間違ったことを嫌い、たとえ正当な理由があっても、門限の午後8時に遅れる学生には、「あなたみたいな人は寮におってもらいません!」と一喝する厳しさがあったという。

この日、高知県から初参加した石野宗子さん(国文)は「60年ぶりだけど、みんなに会うと一瞬で60年前に戻れるわ」と、しみじみ友の顔を見渡した。すかさず、「同じ釜の飯食べた仲やもん」「お互い欠点も全部知っているから、悪口も自慢もないよね」と、明るい声が飛ぶ。心はすっかり女子大生だ。この日は日付が変わるまで、一室に集まって寮の思い出話で盛り上がり、翌日、再会を誓って、それぞれの日常に戻っていった。

参加者の中に、保富寮に入る前、1か月だけ、甲子園球場近くにあった西城寮に入寮していた元寮生がいた。安川裕子さん(家政)。西城寮は木造一階建の民家で、玄関を入るとコンクリートの通路があり、両サイドに四畳半が4、5室あった。うち一室に寮監が住んでいた。「物干し場がないので、隣家との壁の間にロープを張って、窓から干していました。大家さんはイチゴ畑の経営者で、寮生がイチゴの選別を手伝っては、売り物にならないイチゴをもらうなど、おおらかでしたよ」。学生部には、1961年まで、西城寮の名と寮監名が記録に残る。詳細は元寮生の記憶の中にだけ、ある。

(米)

学寮物語3――鳴南寮、有恒寮、下宿[2017/05/01更新]

学生時代、学寮や下宿を経験し、卒業後、後輩のために下宿を開いた卒業生がいる。淡路島出身の鳥居千恵子さん(薬学部薬学科 1971年卒)。高校時代は鳴南寮、大学時代は有恒寮に入寮した。

鳴南寮(1959年ごろ ~ 1966年ごろ)は附属高校の生徒用の寮で、鳴尾の住宅街にあった。木造2階建て。寮監は、附属高校の体育教諭・岩田隆雄氏。四角張った顔立ちから、寮生らは親しみを込めて「おかき」と名付けた。その妻が寮母を務め、娘もまじえた一家3人で、寮生と生活をともにした。

内廊下を挟んで部屋が並んでいた。6畳の和室に4人。真ん中に人数分の文机を寄せ、空いたところに布団を敷くので足の踏み場もない。夜は10時消灯。寮監が見回りに来て、灯りが漏れていると、注意された。「でも、布団の中に懐中電灯を持ち込んで、トランプをしたり、本を読んだり、ちゃっかり夜更かししました。洗面器を抱え、銭湯に行くのも楽しかったですよ。迷い込んだ犬をペットにして、みんなで可愛がっていました(写真右)」と鳥居さん。東京オリンピックが開催された1964年は、唯一テレビのある寮監室に押しかけて、寮監一家とバレーボールや体操の応援に声をからした。冬は寮母が豆炭炬燵の豆炭に火を入れてくれた。

鳥居さんは大学になると、有恒寮(1960年 ~ 2002年)に移った。学院が自前で建設した学寮として初めての鉄筋コンクリート造。電気スタンド付机やロッカー、整理棚、二段ベッドなどが各室(4人)に備えられ、風呂、暖房も完備された。「カーテンで仕切られたベッドやいす式の机など、自分だけのスペースができて、うれしかったですよ」

親元を離れ、武庫川学院で学ぶ学生には、下宿という選択肢もあった。ワンルームマンションに押され、数少なくなったが、かつては空き部屋や離れ等を下宿にする民家がキャンパス周辺に多数あり、高学年になると、学寮を出て、下宿に移る学生が多かった。鳥居さんも大学2年から寮の友達と下宿に移ったが、ふすま一枚で大家一家と隣り合わせなど、落ち着かない環境を経験した。

結婚後は武庫川学院の徒歩圏に住まいを構えた。仕事と子育てで多忙だった1990年ごろ、自宅の別棟を「シェアハウス」として武庫川女子大学の学生専用の下宿にしたのは、「後輩たちに安心できる住まいを提供したい」という思いがあったからだ。4畳半から8畳の大小4室は全個室。風呂とトイレ、台所は共同。食事は自炊だ。良心的な料金設定と、鳥居さんの人柄にひかれ、入居希望の学生が絶えなかった。鳥居さんは時々、おやつや食事を差し入れ、時には自宅に招いて、いっしょに食卓を囲んだ(写真左)。下宿生の帰りが遅いと、最寄り駅まで迎えに行くこともあった。干渉はしないが、常に気にかかる。下宿生が卒業するたび、無事に送り出せたことに安堵した。

元下宿生の仁尾早知代さん(短大人間関係学科 2009年卒)は「アルバイト先で体調を崩したときは、大家さんが病院に駆けつけてくれました。親戚のような程よい距離感で、安心でした。卒業してもずっと暮らしたいくらい、居心地がよかったですね」と言う。

約50人が巣立った「シェアハウス」だが、鳥居さんは2017年3月、最後の学生が卒業したのを機に下宿を閉めた。「以前は募集すると即、満室になったけれど、最近は新学期ぎりぎりまで埋まらない。そろそろ潮時です」。学寮とともに、学生に安全な居場所を提供し、その成長を守り支えた下宿は、学院の良きパートナー。その良さを、惜しむ声は強い。

(米)

一期生が武庫川学院八十年史の題字を手掛ける[2017/04/28更新]

武庫川学院80年史の題字を、一期生で書家の吉野喜美子(号は吉野清華)さんが手がけた。年史はこれまで35年、50年、60年、70年の節目に計4冊刊行されているが、卒業生が題字を手掛けるのは初めてだ。

吉野さんは、大正生まれの90歳(2017年4月現在)。1939年に開校した武庫川高等女学校の一期生だ。女学校時代、書道教師だった安東聖空氏(後の文化功労者)の授業に感銘を受け、書道の道を志した。60年以上プロとして歩み、日本書芸院大賞や正筆会聖空賞を受賞。今も正筆会参与、西宮書道協会顧問などの要職にあり、50人ほどの弟子に教えている。昨年は共通教育科目「本を編む」でゲスト講師を勤め、80周年記念プレイベントの座談会「われら、一期生」にも参加。校祖・公江喜市郎氏の薫陶を直接受けた世代として卒業生のリーダー的役割を果たしている。

2016年秋に学院から年史の題字作成の依頼を受け、「母校の発展に役立つなら」と快諾。字体やバランスを吟味しながら、何度も書いた。「『武庫川学院』までは一気に書けるのですが、八が難しかった。画数が少なく、中心がずれていないか気になって、なかなか納得のいく字になりません。気が付くと250枚も書いていました」と吉野さん。選びに選んで複数、納品した中から、大河原量学院長が年史用の一点を選んだ。ほかに「武庫川学院八十年」と書いた縦横2種も納品され、横断幕など必要に応じて活用する。

吉野さんは「納品した後はほっとして気が抜けたようになりました。良い勉強になりました。このような機会を与えていただき、感謝しています」と話している。

(米)

薬学部創設期を知る國友順一元学長に聞く[2017/04/28更新]

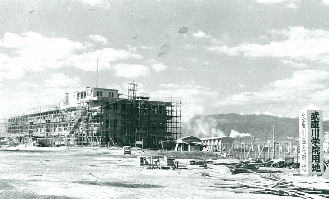

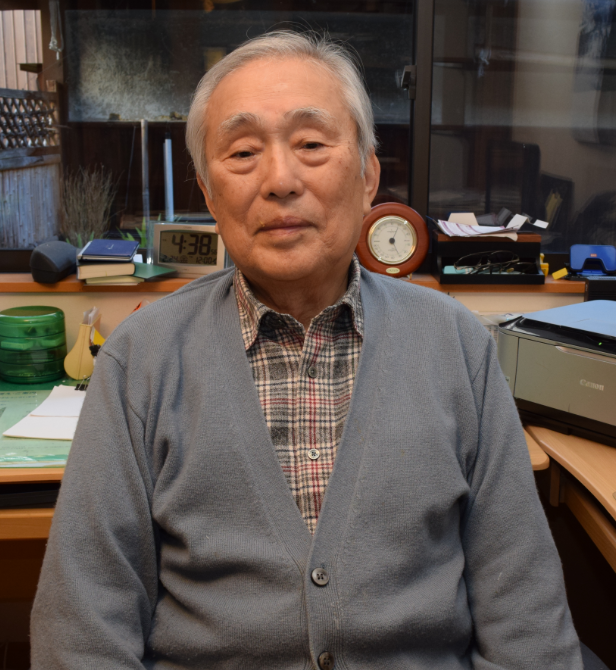

武庫川女子大学の薬学部(薬学科)は1962年、女子総合大学初の薬学部として誕生した。開設に先立ち、武庫川学院が浜甲子園キャンパスの広大な土地を取得したのが1960年。当地が鳴尾競馬場だったころの建物(現芸術館)を改築し、新校舎(旧薬学部1号館)とした(写真右は改築中の様子)。初代学部長に金沢大学薬学部から池田鐵太郎教授が着任し、京都大学、大阪大学、金沢大学から気鋭の若手研究者が集められた。その一人が当時、京都大学の助手で、後に学長を務めた國友順一氏(写真左)。弱冠28歳。集まった教員の中では一番の若手だった。公江喜市郎学院長からは面接で「君は若いからしっかりせえや」とだけ、言われたという。

新生・薬学部は1962年1月に認可され、わずか1か月の告知で定員を大きく上回る受験生が集まった。4月、一期生110人余を迎え入れた。

「初期の薬学キャンパスは、だだっぴろい中に白く美しい学舎だけが際立っていた。学舎の周りは鉄条網がめぐらされ、西と北にわずかに民家があるだけで、南東は何もない。大阪湾を行きかう船が、学舎からよく見え、阪神パークの動物の鳴き声や甲子園球場の歓声が、さえぎる物なく聞こえました。道路は舗装されておらず、鳴尾駅からの唯一の乗り物であるスクールバスが、雨の日は水上バスのように水しぶきを上げたものです」と國友氏は振り返る。

辺鄙な場所で女子学生に何かあっては大変と、午後5時には教員が引率して全員下校。危険な実験はご法度など、様々な”配慮”がなされた。「草創期は歓迎遠足や修学旅行があり、家族のようにアットホームな雰囲気でした」と國友氏。勉強にも熱が入った。学力不足を補おうと、國友氏が補講を開くと、強制ではないのに、ほとんどの学生が参加した。

4年後、1966年の薬剤師国家試験における合格率100%は、いまだ語り継がれる伝説だ。

山口県で薬局を経営する一期生の寺嶋悦子さんが「とにかく100%じゃないと武庫川の名折れになると、先生たちも気合が入っていました。ものすごく勉強しました。高校時代にあれだけ勉強していたら、東大でも入れたと思うくらい」と力を込めて証言する。猛勉強で臨んだ初の国家試験。当時は、兵庫県庁の薬務課で合格名簿を見ることができ、発表当日、國友氏はじめ、担任教員3人が合否の確認に赴いた。

都道府県ごとの合格者名簿を丹念にチェックしていく。他の薬科大の教員が厳しい表情で名簿を繰る横で、3人がそれぞれ、受け持ちのクラスの生徒名を探した。残るは國友氏のクラスの高知県出身者4人。全員合格が分かった瞬間、思わず手を握り合い、自然に拍手していた。「うれしくて、何とも言えん感じやったな」と國友氏。

この快挙で、”武庫川の薬学”は、全国から女子学生を引き付けることになる。1966年に早くも大学院(薬学研究科薬学専攻修士課程)を開設し、女性研究者育成に乗り出す。学部は1969年に生物薬学科を併設して2学科となり、教員の層も厚くなった。附属高校から内部進学できるとあって、「あの薬学に入れるなら」と、厳しい受験を潜り抜けて附属中高をめざす女子が相次ぎ、中高大と連なる女子総合学園の発展をけん引した。

その薬学部は2012年に創設50年を迎えた。この間、薬学教育の修業年限改訂に伴い、6年制の薬学科と4年制の健康生命薬科学科にリニューアル(2006年)。多くの薬剤師、研究者が育っているが、今も追い付けないのが、一期生のたたき出した薬剤師国家試験100%の合格率だ。「今年こそ、100%」は、”武庫川の薬学”の悲願であり、ミッションだ。

國友氏は2017年初め、体調を崩して入院した。その入院が「薬剤師の仕事について改めて考える機会になった」という。「薬剤師の仕事は、結婚、育児等で中断しても復帰しやすく、力仕事が少なく、女性が生涯続けるには良い仕事だ。ただ、今回入院して、看護師がいかに優しく、よく気が付くかを実感した。薬剤師は少し患者と距離がある。高齢者や病人など弱者にもっと近づいて、優しさと知識を併せ持つ薬剤師になってほしい」と語った。

(米)

学寮物語 2 ― 甲子園会館(1965 ~1975年)[2017/04/04更新]

現在、建築学科の学び舎になっている甲子園会館は、もとは1930年に開業した甲子園ホテルであり、戦時は海軍病院、戦後は占領軍の将校宿舎、国有地と、様々に用途を変えた。1965年に武庫川学院が取得後、1975年3月末まで東ウィングが学寮として使われ、約150名の寮生が寝起きした(写真右は1968年)。

2017年3月、元寮生で、現福山大学生命工学部教授の石﨑由美子さん(家政学部食物学科 1972年卒)が甲子園会館を訪れ、寮だったころの面影をたどった。

石﨑さんが寮生だった当時、正門は南側にあり、寮に入るには、うっそうと茂る松林や池のほとりを通らなければならなかった。「夜遅くなると辺りは真っ暗。怖くていつも走って帰りました」と、振り返る。「ここに赤い公衆電話があったんですよ」と、指さしたのは1階入り口脇のカウンター。実家に電話しようと、10円玉を抱えた寮生が長蛇の列を作り、各地の方言が飛び交った。1階奥の現図書室に談話室があった。

主な生活の場は2、3階部分。間取りや内装は変更されているが、階段の床など一部は当時のままだ。今は撤去されているが、2階に風呂場があった。10人も入るといっぱいで、まさに芋の子洗い。「3階の自室から降りてきては、いつ入ろうかと、混み具合をうかがっていました」。研究室に使われている南向きの部屋はもと洗濯場だ。洗濯機はなく、壁沿いに並んだ陶器の流し台で、各自、手洗いした。洗い終わった衣類は、洗濯場内にロープを通して干した。「お湯もなく、床はタイル張りで寒かったですよ」。

「西の帝国ホテル」と称された名建築は、寮としては使い勝手がよくなかった。

「入学前、寮の中では最高ランクと聞いて、父が申し込んだのですが、宮崎出身の私に、特に冬の寒さがこたえました。ジャバラ型の蒸気式暖房設備は、ボイラー係が帰る夜9時には切れてしまう。照明は白熱灯で薄暗く、トイレの下駄のカランカランと響く音が、夜間や人が少なくなる連休中は、気味悪かったですね」。

当時の他の学寮に比べれば、部屋はゆとりがあった。洋室で、6人、4人、2人部屋があり、4人部屋以上は2段ベッド。各自に机と木製のロッカーがあてがわれた。集団ゆえの悩みもあった。石﨑さんが最初に入った部屋は3階南東角の6人部屋で、学部や学年はバラバラ。夜に勉強する人もあり、「カーテン越しの灯りが気になって眠れず、試験前は外泊許可をもらい、近くの叔母の家に居候しました」と打ち明ける。

食堂は現在と同じ場所にあり、大学食堂から届けられる食事を自分たちで配膳、片づけした。日曜の外来者受付も学生の当番制。寮監は教員で、一家で甲子園会館内に居住していた。

「朝は部屋ごとに点呼を受け、夜は午後9時に食堂に集まって点呼です。外出していて点呼に遅れそうになると、地下に通じる入口から靴を脱いで入り、自室に駆け上がりました。そう、この階段(写真左)が地下とつながっているの」と、地下の厨房から食堂前に出る階段を見やり、「友達が代返してくれるのですが、寮監先生が『いる人数より返事が多いな』と首をかしげていましたよ」と苦笑する。

石﨑さんは、3年になると他の寮生2人と下宿に移った。卒業後は母校に残って研究者の道を歩んだ。「久しぶりに訪れ、甲子園会館の建物の立派さに感動しました。寮はテレビもなかったけれど、部屋を行き来しておしゃべりしたり、談話室に集まってくつろいだり、今思えば楽しかったですね。全国各地に元寮生がいて、意外なところで再会することもあり、寮ならではの絆を感じます」。

寮閉鎖後は合宿所として使われ、現在は講義室や研究室などになっている。

(米)